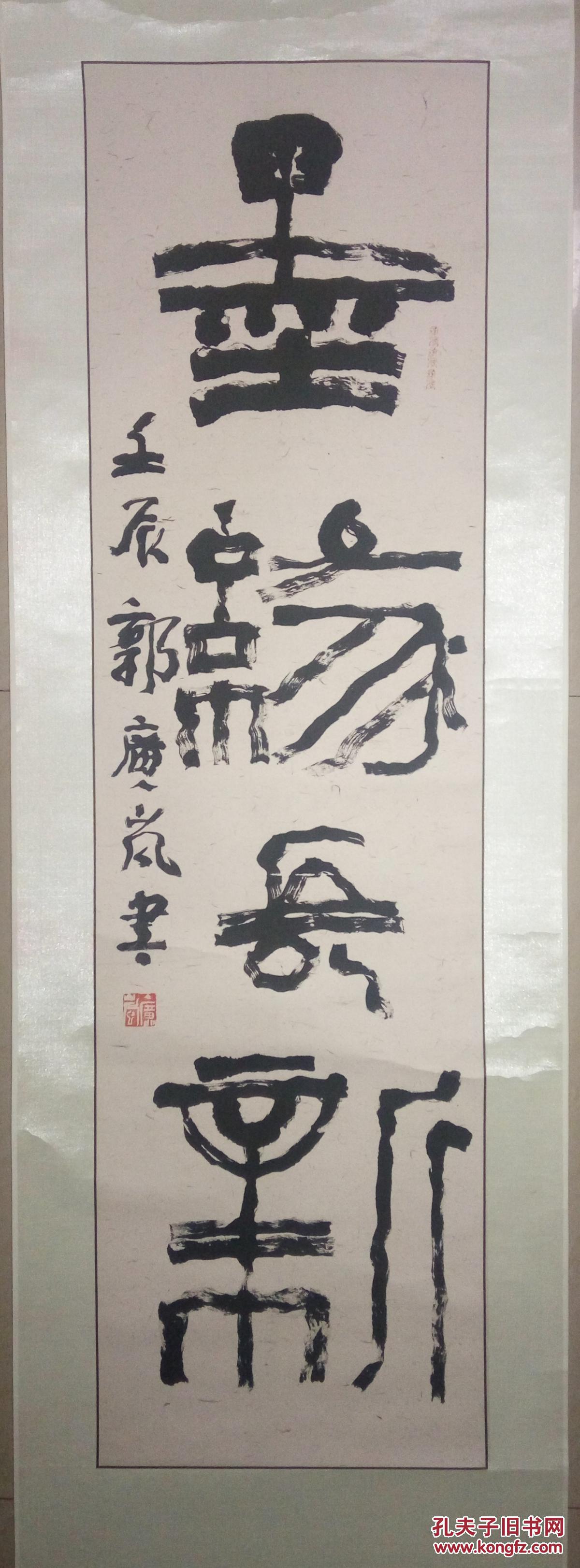

墨韵青春——谈青少年书法教育

天风海浪般的信息时代,裹挟着数字洪流席卷而来。少年人手持电子利刃,在虚拟疆域劈波斩浪,却常在星罗棋布的像素矩阵中迷失归途。当指尖划过冰冷的玻璃屏幕,可曾怀念狼毫亲吻宣纸的温柔震颤?当表情包取代手写信笺,可曾懂得"见字如面"的深情厚谊?在这光怪陆离的现代丛林,书法恰似一泓清泉,滋润着焦渴的心田,指引迷途的羔羊重归精神故园。

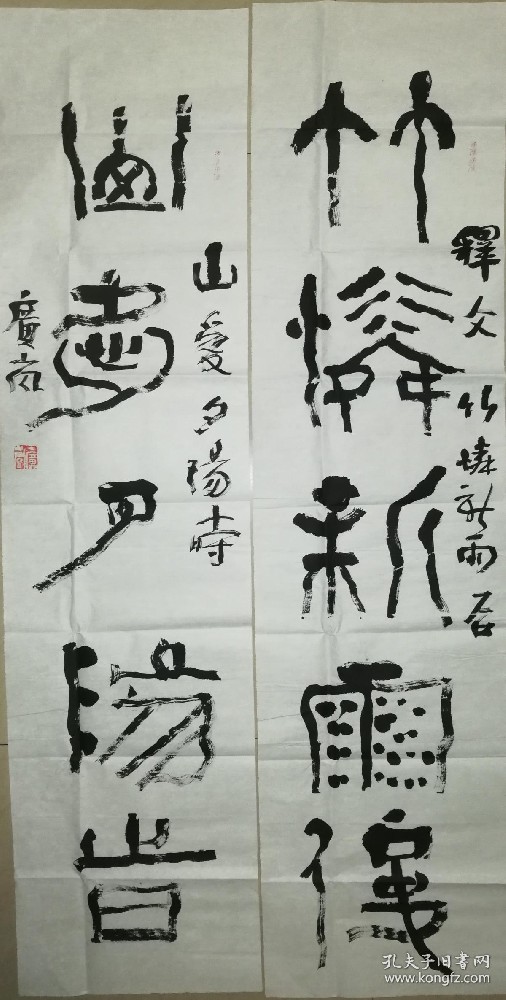

遥想殷商甲骨,龟甲兽骨上跳跃着先民对苍穹的叩问;追慕秦汉碑碣,金石铿锵中回荡着大一统的雄浑气魄。王羲之兰亭曲水流觞,笔墨间流淌着魏晋风骨;颜真卿祭侄文稿泣血,字字皆见忠烈肝胆。这些镌刻在竹简绢帛上的文明密码,岂容湮没于键盘敲击的嘈杂声中?某日见学堂童子执笔,竟不知"永字八法"为何物,惟以手指在平板电脑上划动,此举不啻将《兰亭序》刻录成二维码,虽便捷至极,却尽失笔墨氤氲的性灵之光。

墨池边上,我常观少年习字。初执羊毫,手颤如风中嫩竹,墨迹歪斜似醉汉蹒跚。然则三月过后,但见其悬腕运笔,竟有清风出袖之姿。此非单纯技艺精进,实乃心性磨砺之效。昔者张旭观公孙大娘舞剑器而得草书神韵,怀素种蕉万株以叶代纸,这些典故昭示着:书法实为心灵体操,在提按转折间锻造意志,于浓淡枯润中涵养性情。某重点中学曾作对比实验,书法组学生专注力持续时间较对照组提升47%,此非数字游戏,实乃笔墨玄机暗合心性修炼之道。

现代少年困于题海,囚于分数,瞳孔中跳动着焦虑的火焰。然则展卷临帖之时,但见其眉宇舒展,呼吸渐缓,仿佛穿越千年与古人促膝对话。苏轼在黄州寒食帖中倾注的旷达,赵孟頫在洛神赋中寄托的深情,这些穿越时空的情感共振,恰似给浮躁心灵注入清凉剂。某心理诊所独创"书法疗法",抑郁少年在临写《心经》百日後,竟能提笔写下"云开月明"四字,字迹虽显稚嫩,然笔墨间已见破茧重生的微光。

世人常将书法视作阳春白雪,殊不知其中蕴藏着最朴素的育人智慧。童子初学"人"字,一撇一捺看似简单,实则暗含"相互支撑"的人生至理。某农民工子弟学校开设书法课,外来孩童在临摹《多宝塔碑》时,竟自发组织"字里行间看长安"主题活动,透过楷书方正结构遥想盛唐气象。这种文化自觉,远比试卷上的标准答案更接近教育本质。

电子屏幕泛滥成灾,少年人目光如扫描仪般快速游移,却难有片刻凝视。反观书法教育,要求"察之者尚精,拟之者贵似",这种深度观察能力的培养,恰似在信息洪流中修筑认知堤坝。启功先生曾言:"写字如同做人,要横平竖直。"在这价值观多元的时代,书法中蕴含的中和之美,不正是一剂化解偏激的良方?某国际学校将书法纳入跨文化课程,金发碧眼的少年书写"和而不同"时,竟引发对文化多样性的深刻讨论,此乃笔墨沟通世界的明证。

教育当局者常困惑于素质评价体系的建构,何不将书法作品纳入成长档案?观其字迹演变,既可察心性修养,又能见文化积淀。王铎"一日临帖,一日应请索"的治学精神,不正是持之以恒的最佳注脚?某地中考改革,将书法作品作为综合素质评价指标,实施三年来,学生心理危机事件下降35%,这组数据背后,是翰墨丹青润物无声的教化之功。

家长群体中流传着"不要输在起跑线"的魔咒,却不知书法教育正是破除焦虑的密钥。当亲子共执一管柔毫,在横竖撇捺间寻回失落的温情时刻,这种体验远比奥数奖杯更具教育价值。某企业家捐资百万设立"家庭书法基金",要求获奖者必须提交三代同堂习字影像,此举不惟传承技艺,更是重续断裂的文化血脉。

展望未来,书法教育当与科技发展琴瑟和鸣。虚拟现实技术可重现《祭侄文稿》创作场景,人工智能能解析《寒食帖》情感曲线,但科技永远无法替代亲手研墨展卷的仪式感。某科技公司开发"智能书法桌",既能纠正握笔姿势,又可呈现历代名帖三维影像,这种古今对话的教育创新,正是传统文化现代转型的生动实践。

暮色苍茫中,我见少年们在书法教室挥毫泼墨,窗棂透进的夕阳为他们的轮廓镀上金边。宣纸上的墨迹渐渐晕染,仿佛文明长河在无声流淌。这些手握毛笔的少年,正在书写属于他们的时代篇章。或许他们中难出王羲之、颜真卿那样的大家,但那份对传统文化的敬畏,对心灵净土的坚守,必将如星火燎原,照亮民族复兴的精神征程。